Sejarah Perang Padri, Salah Satu Perang Saudara di Indonesia – HobbyMiliter.com – Perang Padri terjadi di Sumatera Barat terutama kawasan Kerajaan Pagaruyung dan berlangsung sejak tahun 1803 sampai 1838. Awal mula perang Padri sendiri adalah akibat adanya pertentangan masalah agama sebelum kemudian berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

Sejarah Perang Padri

Sejarah Perang Padri berawal dari pertentangan Kaum Padri terhadap berbagai kebiasaan Kaum Adat seperti perjudian, pemakaian madat, minuman keras, sirih, tembakau, penyabungan ayam dan lainnya yang dianggap bertentangan dengan agama Islam di kawasan Kerajaan Pagaruyung.

Perang Padri Jilid Pertama

Pertentangan kelompok ulama tersebut terjadi saat Haji Miskin, Haji Sumanik serta Haji Piobang pulang dari Mekkah dan berniat memperbaiki syariat Islam yang belum dijalankan masyarakat Minangkabau dengan sempurna. Hal tersebut kemudian didukung Tuanku Nan Renceh bersama para ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan yang kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Yang Dipertuan Pagaruyung meninggalkan berbagai kebiasaan buruk tersebut.

Kaum Padri semakin murka saat tidak tercapainya kesepakatan dengan Kaum Adat yang juga pemeluk agama Islam saat diminta meninggalkan berbagai kebiasaan buruk tersebut. Karena itulah Perang Padri kemudian pecah di tahun 1803 dan puncaknya pada tahun 1815 saat Kaum Padri pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung. Hal tersebut mendorong Sultan Arifin Muningsyah mundur dan melarikan diri dari ibukota kerajaan.

Akibat mulai terdesak serta ditambah dengan kenyataan keberadaan Yang Dipertuan Pagaruyung yang tidak jelas, Kaum Adat pun di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar mewakili Kerajaan Pagaruyung tanggal 21 Februari 1821 meminta bantuan pihak Belanda yang di kemudian hari malah semakin memperumit keadaan. Menyadari hal tersebut, Kaum Adat memutuskan untuk berbalik melawan Belanda dan bergabung dengan Kaum Padri sejak tahun 1833, walaupun pada akhirnya Perang Padri ini dimenangkan Belanda.

Perjanjian Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sesungguhnya tidak layak mewakili Kerajaan Pagaruyung dengan Belanda membuat Belanda menganggapnya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda dan mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regent Tanah Datar.

Perang Padri yang terus berlangsung dengan sengit antara Kaum Padri dan Belanda mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk Kapten Goffinet, Letnan Kolonel Raaff dan Mayor Frans Laemlin dari pihak Belanda dan Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah selaku raja Minangkabau terakhir.

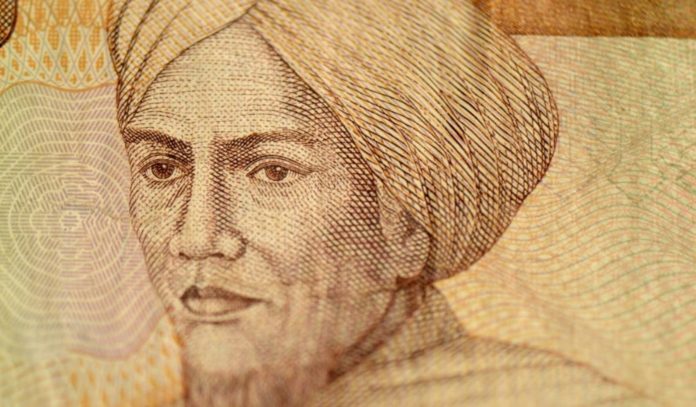

Perlawanan tangguh Kaum Padri memaksa Belanda mengajak Kaum Padri pimpinan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai lewat maklumat Perjanjian Masang tanggal 15 November 1825. Tuanku Imam Bonjol berupaya untuk memulihkan kekuatan serta merangkul kembali Kaum Adat selama periode gencatan senjata tersebut. Upayanya tersebut berbuah hasil saat muncul kompromi yang dikenal dengan sebutan Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam yang kemudian mewujudkan konsensus bersama Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang memiliki arti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, sementara agama Islam berlandaskan Al-Quran.

Bernama asli Muhammad Shahab, Tuanku Imam Bonjol ditunjuk menjadi Imam di Bonjol oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia, Tuanku Imam Bonjol pun dipilih menjadi pemimpin sekaligus panglima Perang Padri.

Perang Padri Jilid Dua

Setelah Perang Diponegoro berakhir yang kemudian disusul dengan pulihnya kekuasaan Belanda di Jawa, Belanda yang berniat menguasai penanaman kopi yang sedang meluas di pedalaman Minangkabau memutuskan untuk menundukkan Kaum Padri kembali.

Belanda pun melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Kaum Padri sebelumnya dan melakukan penyerangan ke nagari Pandai Sikek yang merupakan kawasan produksi mesiu dan senjata api. Demi memperkuat kedudukannya di sana, Belanda membangun benteng Fort de Kock di Bukittinggi.

Kaum Padri terus melakukan konsolidasi melawan Belanda dan awal tahun 1833 saat pasukan Belanda membangun kubu pertahanan di Padang Mantinggi, Kaum Padri pimpinan Tuanku Rao menyerang mereka hingga banyak korban jiwa berjatuhan di pihak Belanda. Akan tetapi di tanggal 29 Januari 1833, Tuanku Rao menderita luka berat saat pertempuran di Air Bangis hingga dirinya pun kemudian meninggal tidak lama setelah dinaikkan ke kapal untuk diasingkan.

Perang Padri mengalami perubahan dari perang saudara menjadi perang melawan penjajahan Belanda di tahun 1833 saat muncul kompromi antara Kaum Adat dan Kaum Padri yang sebelumnya berselisih. Kubu pertahanan garnisun Belanda pun diserang mendadak tanggal 11 Januari 1833 yang mengakibatkan tewasnya sekitar 139 tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi.

Sultan Tangkal Alam Bagagar selaku Regent Tanah Datar yang ditunjuk Belanda ditangkap pasukan Letnan Kolonel Elout tanggal 2 Mei 1833 atas tuduhan pengkhianatan dan diasingkan ke Belanda walau dirinya menyangkal tuduhan Belanda tersebut. Belanda pun menunjuk Tuan Gadang di Batipuh sebagai Regent Tanah Datar menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar.

Belanda sudah menyadari bahwa mereka kini bukan cuma menghadapi perlawanan Kaum Padri namun keseluruhan masyarakat Minangkabau. Atas dasar itulah pemerintah Belanda mengeluarkan pengumuman Plakat Panjang di tahun 1833 yang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau bukan untuk menguasainya namun hanya untuk berdagang serta menjaga keamanan, dan para penduduk Minangkabau tetap diperintah para penghulu serta tidak wajib bayar pajak. Akan tetapi Belanda dengan dalih menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah dan lainnya itu membutuhkan biaya, penduduk pun diwajibkan menanam kopi dan menjualnya ke Belanda.

Perang Padri yang berkelanjutan ini memaksa Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch untuk menginspeksi dari dekat proses operasi militer pasukan Belanda. Bosch kemudian memaksa Komisaris Pesisir Barat Sumatera, Mayor Jenderal Riesz dan Letnan Kolonel Elout untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol yang merupakan pusat komando pasukan Kaum Padri tanpa mengindahkan peringatan mereka bahwa saat itu belum tepat mengingat kesetiaan penduduk sekitar yang masih diragukan..

Kaum Padri melakukan perlawanan dengan menggunakan taktik serangan gerilya hingga berhasil menggagalkan serangan Belanda ke Bonjol tersebut. Selama periode tahun 1834 Belanda fokus perhatian mereka pada pengerahan kerja paksa untuk pembuatan jalan dan jembatan sebagai akses ke Bonjol dan menanamkan pengaruh ke beberapa kawasan sekitar kubu pertahanan mereka.

Perang Padri berlanjut tanggal 16 April 1835 saat Belanda memutuskan menyerang dan menaklukkan Bonjol. Keputusan tersebut diikuti tindakan nyata dengan melakukan operasi militer tanggal 21 April 1835. Benteng Bonjol sendiri dikenal dengan nama Bukit Tajadi dimana dinding luarnya terdiri dari beberapa batu besar yang di atasnya ditanami bambu berduri panjang dengan rapat agar dapat dijadikan tempat pengamatan bahkan tempat menembakkan meriam ke pasukan Belanda oleh Kaum Padri.

Kondisi alam sekitar Bonjol yang terdiri dari semak belukar serta hutan lebat dimanfaatkan Kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan yang strategis sekaligus markas utama Tuanku Imam Bonjol. Berbagai upaya dilakukan pasukan Belanda untuk mengatasi kokohnya Benteng Bonjol tersebut, seperti melakukan pengepungan dan melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata, namun gagal.

Setelah hampir satu tahun mengepung Benteng Bonjol, pasukan Belanda kembali menyerang secara besar-besaran tanggal 3 Desember 1836 sebagai upaya terakhir menaklukkan Bonjol namun kembali gagal walaupun sempat menjebol sebagian Benteng Bonjol dan membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol.

Belanda pun terus melancarkan beberapa serangan secara bertubi-tubi yang disertai hujan peluru pasukan artileri dengan meriam besar. Setelah 6 bulan, tanggal 3 Agustus 1837 pasukan Belanda dipimpin Letnan Kolonel Michiels mulai menguasai keadaan dan akhirnya di tanggal 15 Agustus 1837 Bukit Tajadi jatuh disusul dengan penaklukkan Benteng Bonjol di tanggal 16 Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol didampingi beberapa pengikutnya berhasil mengundurkan diri keluar dari Benteng Bonjol dan mengarah ke Marapak.

Setelah tiga tahun melakukan konsolidasi pada semua pasukannya dan terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, Tuanku Imam Bonjol memutuskan menyerah pada Belanda di bulan Oktober 1837 dengan syarat anaknya, Naali Sutan Chaniago diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda.

Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur tanggal 23 Januari 1838 dan dipindahkan ke Ambon di akhir tahun 1838 disusul dengan pemindahannya ke Lotta yang terletak di Minahasa dekat Manado tanggal 19 Januari 1839. Dan pada akhirnya tanggal 8 November 1864, setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia dan dimakamkan di tempat pengasingannya itu.

Semasa hidupnya, Tuanku Imam Bonjol sempat menulis autobiografi yang diberi nama Naskah Tuanku Imam Bonjol. Naskah tersebut berisi penyesalannya atas kekejaman Wahabi Padri. Sebagai karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, naskah tersebut disimpan keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkley diikuti tahun 2004 di Padang.

Perang Padri masih berlanjut meskipun Benteng Bonjol berhasil direbut Belanda tahun 1837 sampai tanggal 28 Desember 1838 saat benteng terakhir Kaum Padri di Dalu-Dalu jatuh. Kejatuhan tersebut dianggap sebagai akhir dari Perang Padri hingga Kerajaan Pagaruyung pun ditetapkan sebagai bagian Pax Netherlandica dan wilayah Padangse Bovenlanden berada di pengawasan pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda pun membangun monumen guna mengenang kisah sejarah Perang Padri dan berlanjut tahun 1913 saat beberapa lokasi tempat Perang Padri terjadi ditandai dengan tugu serta ditetapkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat turut membangun museum dan monumen di Bonjol dan memberinya nama Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Pemerintah Indonesia juga menetapkan Tuanku Imam Bonjol sebagai Pahlawan Nasional, mengingat jasa-jasanya selama memimpin Perang Padri.

Dalam sejarah Perang Padri yang berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang bukan cuma meruntuhkan Kerajaan Pagaruyung, namun juga membuat perekonomian masyarakat sekitar merosot yang mendorong masyarakat sekitar pindah dari kawasan konflik. Benar-benar perang yang menguras harta serta mengorbankan jiwa raga kedua belah pihak yang bertikai, terutama masyarakat sekitar.